展闻天下

随着“具身智能”“人形机器人”于2025年首次写入政府工作报告,具身智能、智能机器人、人形机器人等诸多新概念、新名词越来越多地出现在大众面前。这些看起来晦涩难懂的科技热词,或许很快就将走入商业场景,甚至我们的家庭。它们的定义是什么,相互之间有怎样的关联,未来发展前景如何?通过专家讲解和系统梳理,希望帮助大家,不再对这些科技热词“傻傻分不清”。

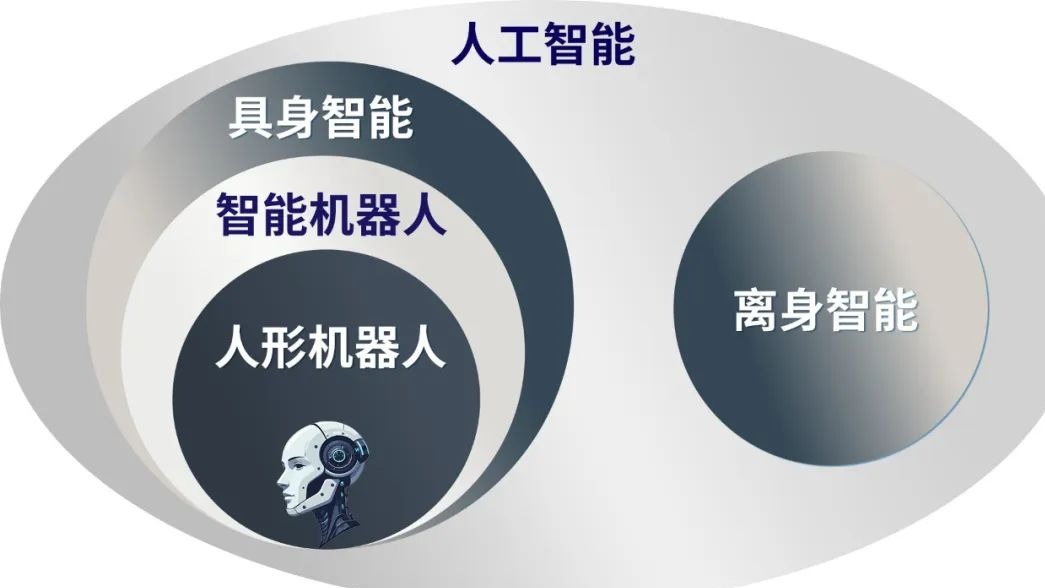

具身智能、智能机器人、人形机器人关系示意图(来源:中国电子报)

从多个角度理解具身智能

尽管具身智能还没有十分清晰明确的概念,但是业界专家普遍认可具身智能是人工智能的一个前沿分支。目前较为一致的定义是,具身智能是指智能体(如机器人、无人机、智能汽车等)通过物理实体与环境实时交互,实现感知、认知、决策和行动一体化。

新能源电池盒机器人智能化生产线

有专家尝试从与“离身智能”作对比的角度来解释具身智能。中国人形机器人百人会副秘书长、国地共建具身智能机器人创新中心总经理熊友军认为,具身智能主要是基于物理实体,能够与物理世界进行感知和交互,以及有行动的一种智能系统。它区别于DeepSeek或者ChatGPT等离身智能,以及可能存在虚拟空间、数字空间、信息空间的智能。具身智能一定要有物理的实体,如果说现在的离身智能只是“动嘴皮子”,具身智能需要在物理世界“干活”,是一个“实干家”。

还有专家将具身智能拆分为“具身”和“智能”两个部分来理解。北京星动纪元科技有限公司创始人、清华大学交叉信息研究院助理教授、博士生导师陈建宇说,具身智能可以拆分为通用本体和通用智能两个部分,通用智能应该包含语言的智能、视觉的智能和行动的智能,它可以与各种各样不同的本体相结合来使用。

方太厨房智能机械助手

北京航空航天大学机器人研究所名誉所长、中关村智友天使人工智能与机器人研究院院长王田苗认为:“具身智能是一个机械载体。可以是人形、机械臂,也可以是轮式,或者是无人机、无人车,甚至也可以是数控机床。不可否认的是,具身智能是一个时代的浪潮。”

根据中国根据中国计算机学会(CCF)定义,具身智能(Embodied Artificial Intelligence,EAI)是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统,其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动,从而产生智能行为和适应性。

具身智能包括四大核心要素,即本体、智能体、数据和学习进化框架。本体是具身智能的物理基础,承担执行感知和任务的实际功能;智能体作为具身于本体之上的智能核心,负责感知理解、决策和控制等核心工作;数据是智能体进行感知、理解和决策的基础,泛化的关键在于数据的质量和数量;学习进化框架则是具身智能实现持续进步和适应性的关键,允许智能体通过与环境的交互来不断学习新知识、优化决策策略并提高任务执行效率。

具身智能和我们所熟悉的机器人有什么区别呢?具身智能是一种智能理论和范式,强调智能行为依赖于身体和环境的互动,具有鲜明的身体性和情境性。而机器人则是这一理论在工程实践中的载体和试验田。

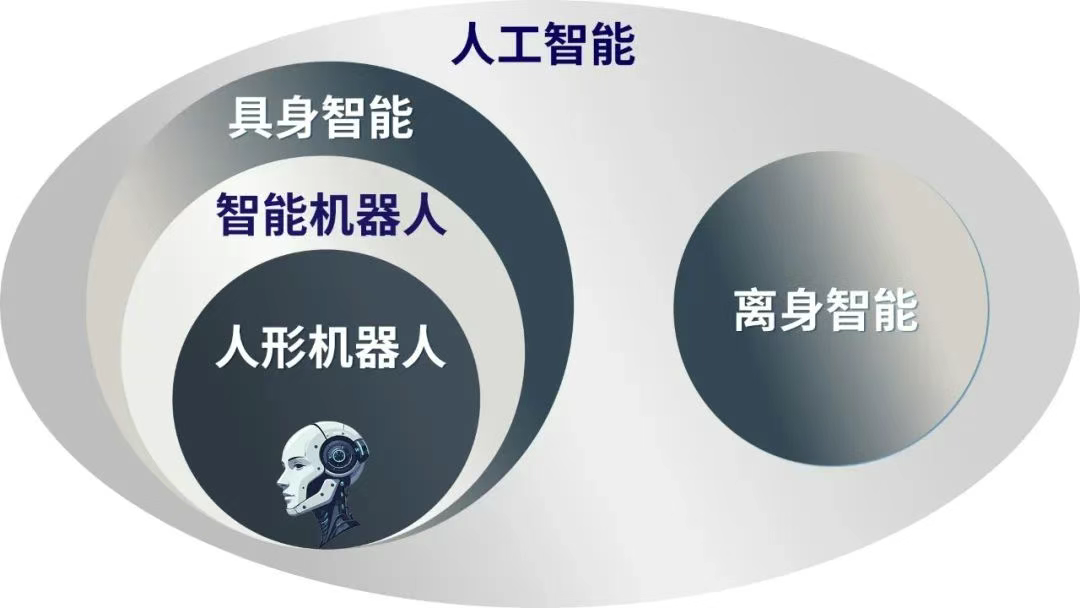

具身智能发展阶段

智能机器人、人形机器人是具身智能的分支

与“具身智能”一样,2025年,“智能机器人”也被首次写入政府工作报告,它的字面意义更易理解,但是与具身智能、人形机器人是怎样的关系,普通人却很难清楚。对此产业专家也给出了清晰的定义:智能机器人和人形机器人都是具身智能的分支,其中,人形机器人是智能机器人的最高形态。

追觅首创仿生多关节机械手

熊友军认为,智能机器人是具身智能的一种表现形式,它也需要满足两个条件:一是具有物理的身体,二是能够与物理世界构成感知、思考、交互和行动的能力。它可以是轮式、轮带式、复合型、甚至机械臂类型的机器人。与智能机器人相比,传统的智能化设备没有安装传感器,完全靠程序驱动,不会根据环境的变化做出相应的响应,只是机械地执行,缺少感知、交互和思考物理世界的过程。

谈及具身智能和智能机器人的区别,具身智能强调智能与身体、环境紧密结合,将人工智能融入物理实体。而智能机器人是一种实体的设备或机器,不一定都具备具身智能强调的高度智能和自主学习的能力,更多时候是具身智能一种常见的载体。

具身智能、智能机器人和人形机器人三者存在何种关系?国家地方共建人形机器人创新中心总经理许彬给出了答案:具身智能是人工智能的重要分支,是智能机器人走向更高阶应用的主要途径,人形机器人则是智能机器人的最高形态。

两个人形机器人正在进行足球比赛

“我们可以将人形机器人理解为一个新物种,它是具身智能大家庭中的一员。”王田苗说道,未来十年,人形机器人在智能机器人(人工智能+机器人)中的占比只有10%左右,在某些特殊领域可能会达到20%。

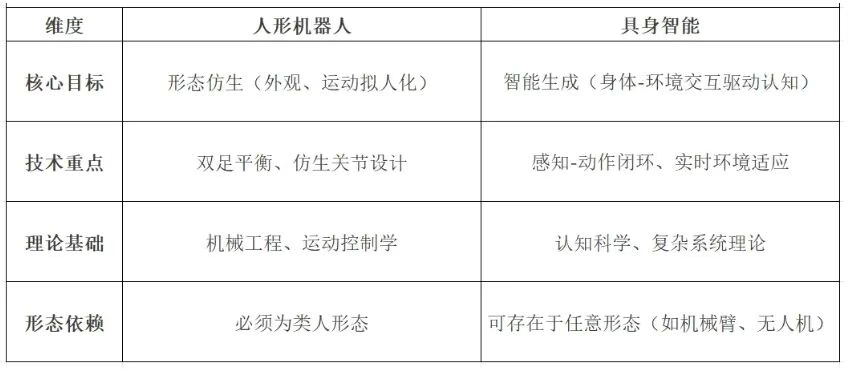

人形机器人与具身智能本质上分属机器人技术的不同维度——前者聚焦物理形态的仿生性,后者强调智能生成的交互性。

两者在技术飞速发展的当下虽然存在一定产品与技术的重合,人形机器人可以是具身智能的物理载体之一,而具身智能是人形机器人突破“机器”身份的理论基石,是人形机器人等智能体探索与物理世界共生的普适法则,但未来人形机器人一定并不等同于具身智能。

应用前景广阔但仍需时间验证

尽管业界十分看好具身智能、智能机器人,特别是人形机器人的应用前景,但是产业专家都一致认为,人形机器人距离大规模落地应用、特别是进入寻常百姓家,还有很长一段路要走。

优必选人形机器人在汽车工厂打工

具身智能方面,于海斌院士预测,未来十年,具身智能的算法与训练平台将快速发展,而硬件(如高精度传感器、仿生关节)受限于材料与工艺,进步速度相对缓慢。企业需优先布局软件生态(如仿真平台、数据链),而非盲目投入硬件研发。

当前,人形机器人正引领新一轮智能化变革,通过增加配置新型感知手段、发展VLA(视觉-语言-动作模型)等多型大模型,提升多模态融合感知、认知与决策能力;通过运用强化学习、模仿学习、以及混合路径等新型运动控制方法,提升机器人在未知、复杂、动态环境下的轨迹规划与运动控制能力。由此力争提升人形机器人适应复杂多样任务的能力,并大幅提升机器人开发效率。

腾讯人形机器人“小五”探索养老场景应用

展望未来十年,人形机器人将迎来爆发式增长。技术的持续进步将使其性能不断提升,应用场景不断拓展;市场需求的不断释放将推动产业规模迅速扩大;成本的进一步降低将使其更加普及。

“行业正在经历估值比较高的一个泡沫期,但是长期来看,机器人是一个非常长的赛道,在其发展过程当中一定会经历所谓的概念、技术驱动或者其他带动行业估值往上走的阶段,最终会回到冷静的回归期。”华东某早期科技投资机构合伙人称。

中国人工智能学会副理事长、清华大学教授孙富春表示,AI的发展整体是S形——刚开始必然会有一段时间的亏损,此时会存在投资人没有耐心持续投资的情况。中国工程院院士张亚勤表示,人形机器人要做到特别成熟要更久,需要5~10年时间。

“人形机器人的应用需要时间的验证。”王田苗指出,操作的效能、安全和成本这三要素是衡量一项新技术能否进入产业的重要标准。他预计,人形机器人在未来10年内将走进工业、特种、危险等场景,只有经过这些场景的充分验证后,才有可能进入家庭。

来源:EVH1000机器人