全球工业眼

高级氧化技术(如类芬顿反应)因其能高效降解有机污染物而备受关注,然而传统均相芬顿催化剂存在pH适用范围窄、铁泥产生量大、循环性能差等问题。尽管非均相铁碳催化剂在一定程度上克服了这些局限,但其实际应用仍面临制备过程复杂、铁活性中心易失活、结构稳定性不足等挑战。因此,开发一种具有高活性、高稳定性且易于制备的铁碳催化剂,成为环境催化领域亟待解决的科学问题。

高级氧化技术(如类芬顿反应)因其能高效降解有机污染物而备受关注,然而传统均相芬顿催化剂存在pH适用范围窄、铁泥产生量大、循环性能差等问题。尽管非均相铁碳催化剂在一定程度上克服了这些局限,但其实际应用仍面临制备过程复杂、铁活性中心易失活、结构稳定性不足等挑战。因此,开发一种具有高活性、高稳定性且易于制备的铁碳催化剂,成为环境催化领域亟待解决的科学问题。

论文概要

近日,中国科学院大学刘振刚团队等在Small发表了题为“Controlled Carbothermal Shock Fabrication of Unique Double-Layer Core–Shell Fe0@Fe3C@Graphite as an Enhanced, Efficient, and Stable Fenton-Like Catalyst”的研究论文。本研究采用高温碳热冲击(CTS)技术,在3000 K下快速加热Fe(NO₃)₃与水热炭前驱体,一步法合成了一种具有双层核壳结构的新型催化剂(Fe⁰@Fe₃C@Graphite)。该催化剂以纳米零价铁为核、Fe₃C为中间层、高缺陷石墨碳为外壳,结构独特且协同作用显著。实验表明,该催化剂在类芬顿反应中对四环素的去除率高达99.0%,矿化率达69.2,并在5次循环后仍保持95.8%以上的活性,表现出优异的稳定性和重复使用性。机理研究揭示,其高效降解能力源于自由基(·OH、·O₂⁻)和非自由基(¹O₂、电子转移)双路径的协同作用。该研究不仅提供了一种快速、可控的催化剂合成策略,也为实际水体中有机污染物的高效降解提供了新思路。

图文解读

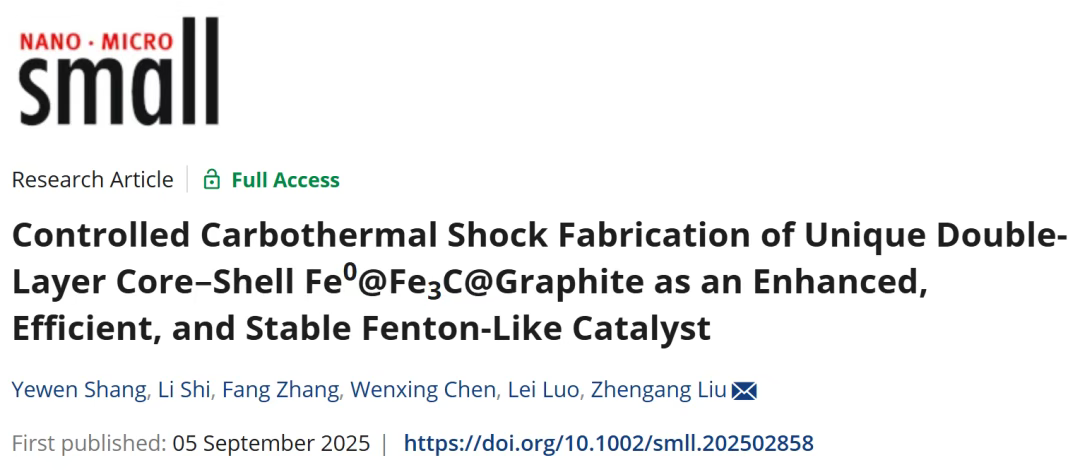

本研究通过高温碳热冲击 一步合成双层核壳结构 Fe⁰@Fe₃C@石墨催化剂,其在类芬顿反应中高效降解四环素(TC)的优异性能。如图1a所示,该材料以水热碳为载体,通过Fe³⁺吸附与超高温焦耳加热一步形成具有明确核壳分布的复合结构。图1b–e的TEM、HAADF-STEM、EDS和EELS结果一致表明,Fe-CTS-3000具有均匀的Fe⁰核(约10.4 nm)、连续Fe₃C中间层和高缺陷石墨壳,其电子能量损失谱在708 eV处出现明显Fe-L边特征峰,证实零价铁的存在。相比之下,较低温度下合成的Fe-CTS-1000和Fe-CTS-2000则主要呈现Fe₂O₃或Fe/Fe₂O₃核壳结构,说明CTS温度对物相演变具有决定性影响。 图1. Fe-CTS-3000催化剂的合成示意图与微观结构表征

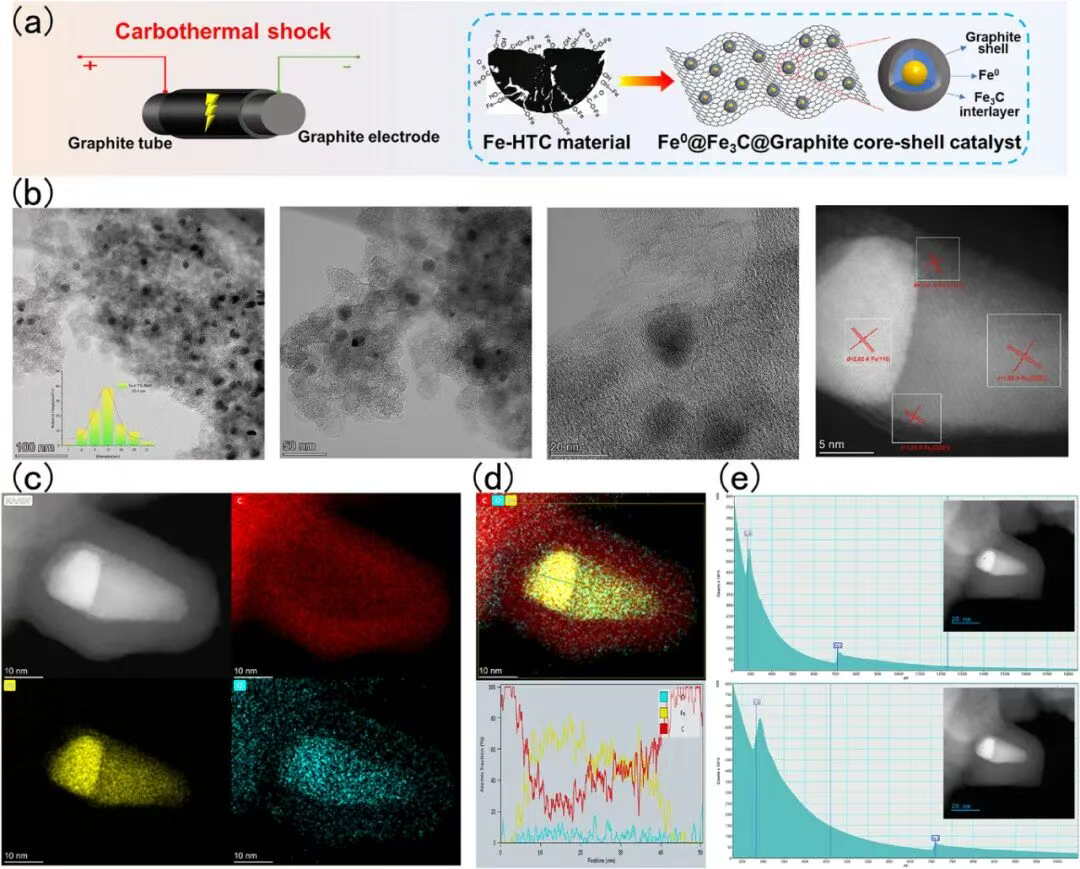

图1. Fe-CTS-3000催化剂的合成示意图与微观结构表征 图2a的XRD图谱进一步确认Fe-CTS-3000中Fe⁰和Fe₃C晶相共存,石墨碳(002)晶面衍射峰的出现表明高温促使碳层石墨化。Mössbauer谱(图2b)定量显示Fe⁰和Fe₃C的相对含量分别为59.70%和40.30%,表明高温有利于碳热还原形成金属态及碳化物相。XANES和EXAFS谱(图2c–e)指出Fe-CTS-3000中Fe的价态接近零价,并存在明显的Fe–C和Fe–Fe配位环境,进一步验证了Fe₃C中间层的形成与良好的金属-碳相互作用。XPS C 1s谱(图2f)中Fe–C键的出现以及sp²/sp³碳比率最高(2.14),说明材料具有高石墨化程度和强界面电子耦合。Raman光谱(图2g)中ID/IG值随CTS温度升高而增大(1.62),表明材料中富含缺陷结构,有利于反应物吸附和电子传输。

图2a的XRD图谱进一步确认Fe-CTS-3000中Fe⁰和Fe₃C晶相共存,石墨碳(002)晶面衍射峰的出现表明高温促使碳层石墨化。Mössbauer谱(图2b)定量显示Fe⁰和Fe₃C的相对含量分别为59.70%和40.30%,表明高温有利于碳热还原形成金属态及碳化物相。XANES和EXAFS谱(图2c–e)指出Fe-CTS-3000中Fe的价态接近零价,并存在明显的Fe–C和Fe–Fe配位环境,进一步验证了Fe₃C中间层的形成与良好的金属-碳相互作用。XPS C 1s谱(图2f)中Fe–C键的出现以及sp²/sp³碳比率最高(2.14),说明材料具有高石墨化程度和强界面电子耦合。Raman光谱(图2g)中ID/IG值随CTS温度升高而增大(1.62),表明材料中富含缺陷结构,有利于反应物吸附和电子传输。

图2. Fe-CTS系列催化剂的物相与化学结构表征 图3总结了CTS温度对物相演变的调控机制:从1000 K时的Fe₂O₃,到2000 K时部分还原为Fe/Fe₂O₃,最终在3000 K形成具有核壳结构的Fe⁰@Fe₃C@石墨。该结构不仅抑制铁溶出(ICP显示Fe含量达15.39%),还通过Fe₃C中间层促进电子转移,显著提升催化稳定性。

图3总结了CTS温度对物相演变的调控机制:从1000 K时的Fe₂O₃,到2000 K时部分还原为Fe/Fe₂O₃,最终在3000 K形成具有核壳结构的Fe⁰@Fe₃C@石墨。该结构不仅抑制铁溶出(ICP显示Fe含量达15.39%),还通过Fe₃C中间层促进电子转移,显著提升催化稳定性。

图3. 不同CTS温度下Fe-CTS催化剂的结构演变示意图

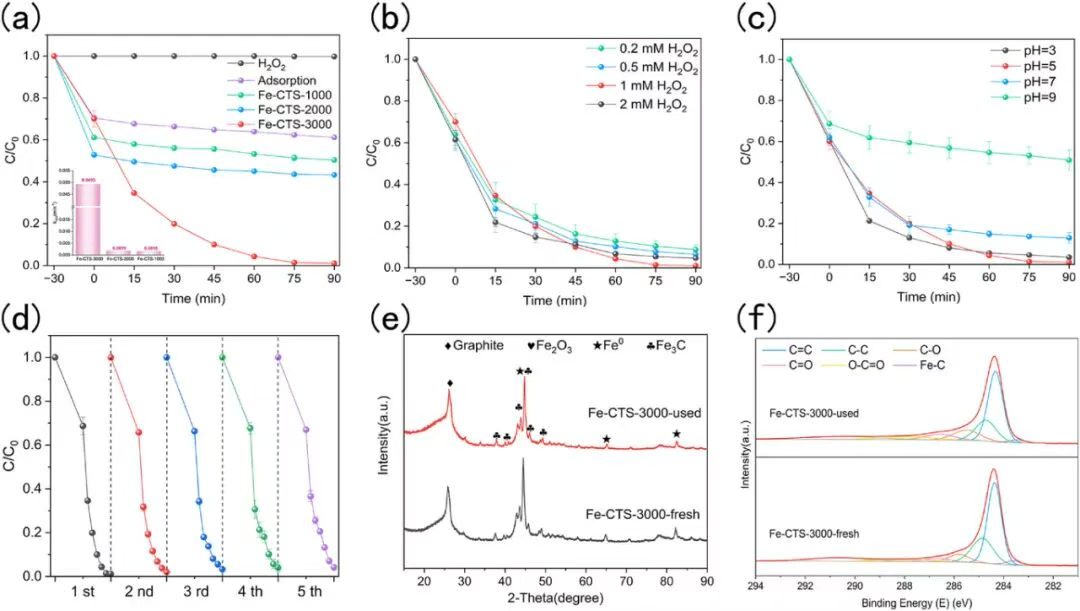

在催化性能方面,图4a显示Fe-CTS-3000/H₂O₂体系在120分钟内对四环素(TC)的去除率达99.0%,反应速率常数(0.049 min⁻¹)显著高于对比样品。其性能优势源于缺陷石墨壳的吸附作用、Fe⁰核的H₂O₂活化能力及Fe₃C层的电子中介功能。图4b–c表明体系在较宽pH范围(3–9)和不同H₂O₂浓度下均保持高活性,且在真实水环境中(如运河、湖水和自来水)仍具备超过95%的去除率,显示出良好的应用潜力。循环测试(图4d)证实材料在5次使用后仍保持95.8%的活性,同时铁溶出浓度极低(168 µg·L⁻¹),说明其结构稳定性优异。使用后的XRD和XPS分析(图4e–f)未发现明显结构退化,仅表面碳层发生轻微氧化,进一步体现了核壳结构的保护作用。

图4. Fe-CTS-3000催化剂的降解性能与稳定性评估

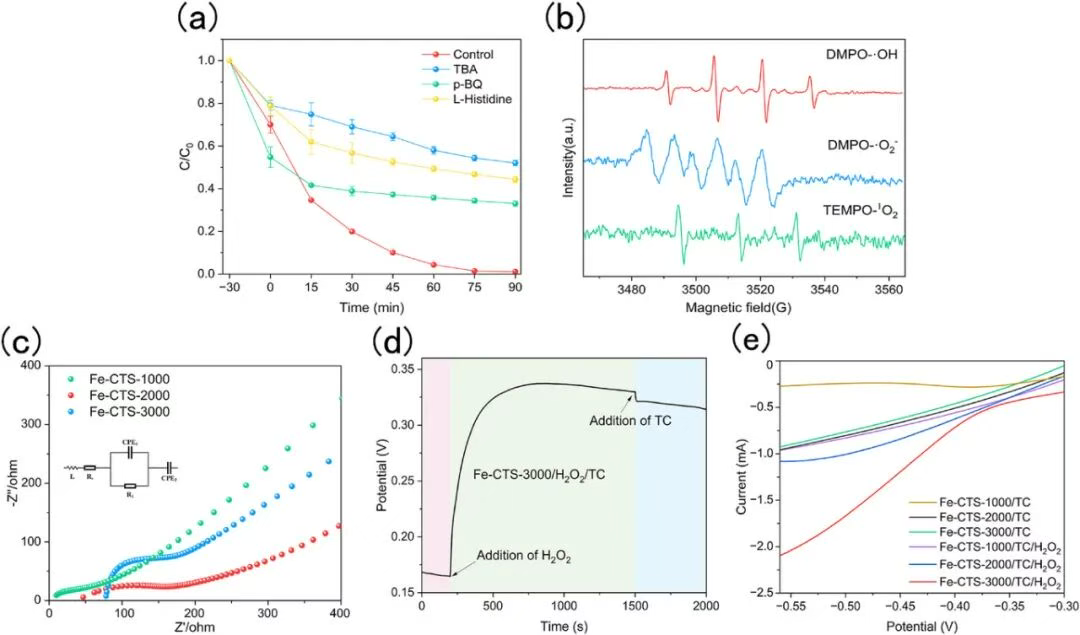

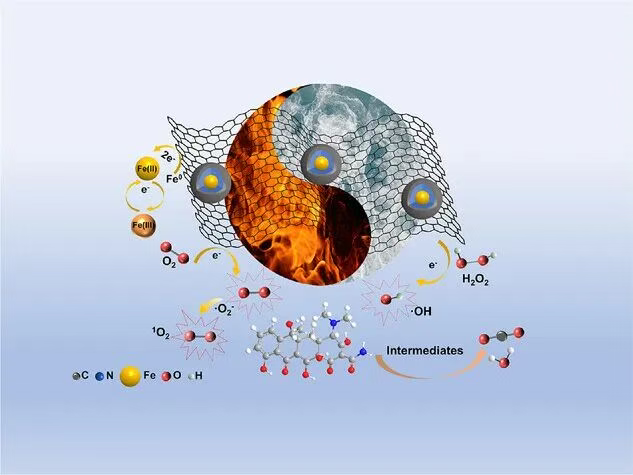

关于反应机制,图5a–b中的淬灭实验和EPR测试表明,·OH、·O₂⁻和¹O₂均参与TC降解,而非自由基途径(如电子转移)也发挥重要作用。电化学测试(图5c–e)显示Fe-CTS-3000具有较低的电荷转移电阻和较高的电流响应,说明其具备优异的电子传输能力。图6进一步提出了TC的降解机制:TC首先被吸附于催化剂表面,H₂O₂在Fe⁰核上被活化产生自由基,Fe₃C层促进Fe(II)/Fe(III)循环,同时介导电子转移至污染物或氧分子生成活性物种。 图5. Fe-CTS-3000/H₂O₂体系中的活性物种鉴定与电子转移机制

图5. Fe-CTS-3000/H₂O₂体系中的活性物种鉴定与电子转移机制 图6. Fe-CTS-3000活化H₂O₂催化降解TC的反应机制示意图

图6. Fe-CTS-3000活化H₂O₂催化降解TC的反应机制示意图

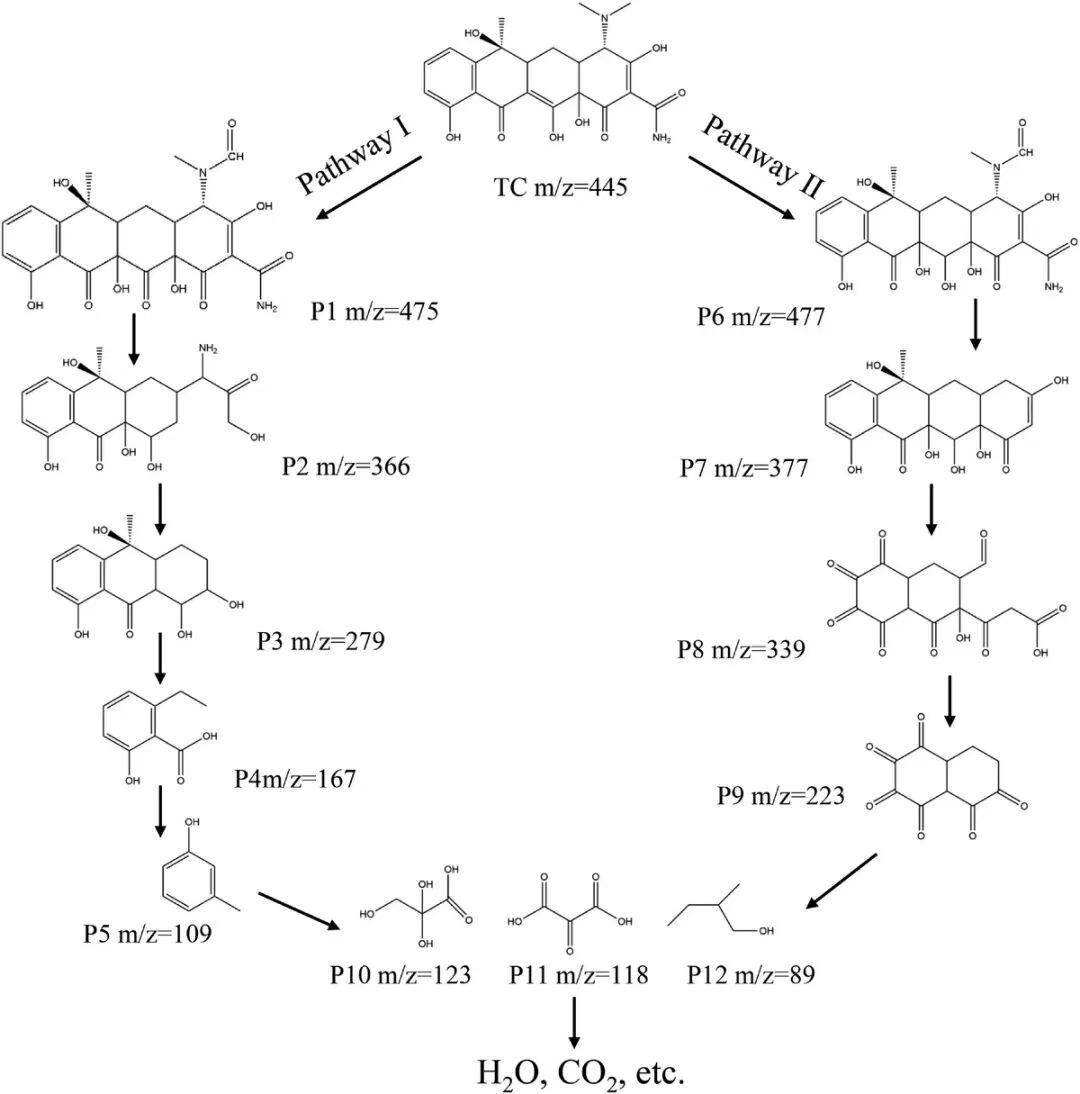

最后,图7通过UPLC-Q-TOF-MS分析推断出TC的两条降解路径:包括脱甲基、脱氨基、开环反应等步骤,最终降解为小分子产物并进一步矿化。毒性评估表明降解中间体毒性显著降低,环境风险较小。 图7. Fe-CTS-3000/H₂O₂体系中TC的 proposed 降解路径

图7. Fe-CTS-3000/H₂O₂体系中TC的 proposed 降解路径

总结展望

总之,本研究通过高温碳热冲击(CTS)策略一步法制备了具有双层核壳结构的Fe⁰@Fe₃C@石墨催化剂,该策略在极短时间内原位构建了均匀的纳米零价铁核、完整Fe₃C中间层及高缺陷石墨壳层;基于这一独特结构,催化剂通过自由基与非自由基协同机制显著增强类芬顿性能,实现了对四环素99.0%的降解率与69.2%的矿化率,并在5次循环后仍保持95.8%以上的去除率,展现出优异的催化稳定性与实际应用潜力。该工作为高效铁碳催化材料的可控合成与污染物深度去除提供了新思路,未来可探索其在复杂水体环境中的长效运行机制及规模化制备途径。

文献信息:Controlled Carbothermal Shock Fabrication of Unique Double‐Layer Core–Shell Fe 0 @Fe 3 C@Graphite as an Enhanced, Efficient, and Stable Fenton‐Like Catalyst. Yewen Shang;Li Shi;Fang Zhang;Wenxing Chen;Lei Luo;Zhengang Liu. ISSN: 1613-6810 , 1613-6829; DOI: 10.1002/smll.202502858. Small , 2025.

来源:能源学人